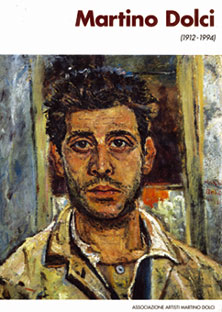

la copertina del libro

Martino Dolci (1912-1994)

Martino Dolci: giorni e opere

Francesca Sandrini

Dalla nascita alla Seconda Guerra mondiale

è il 7 gennaio 1911 quando Vittorio Dolci e Maria Malagodi si sposano. Hanno entrambi ventitré anni. Come vuole la tradizione, la cerimonia si svolge nel paese di lei, che è Cento, in provincia di Ferrara. Lo sposo viene da Mazzoleni, nella bergamasca Val d'Imagna, e di mestiere fa il "palér", tradotto con "carrettiere" sul foglio di famiglia numero 12766 del Comune di Brescia, dove vive da cinque anni (precisamente dal primo settembre 1906) e dove la moglie si trasferisce dopo le nozze, prendendovi la residenza il 4 febbraio 1911.

A Brescia, Vittorio e Maria Dolci vanno ad abitare al numero 17 di corsetto S. Agata, all'ultimo piano di una casa dietro la chiesa parrocchiale. E qui, «all'ombra della Loggia» 2, il 28 aprile 1912 nasce il loro primogenito, che decidono di chiamare Martino Vittorio Norberta: il primo nome è quello del nonno paterno; il terzo, che a un certo punto scomparirà dai documenti, quello del nonno da parte di madre.

Martino viene battezzato il primo maggio nella chiesa di S. Agata da don Francesco Capretti. La madrina è la zia Ida Dolci, una sorella del padre che di tanto in tanto lascia Mazzoleni per trascorrere a Brescia un po' di tempo3.

Dopo di lui, Vittorio e Maria Dolci avranno altri quattro figli, tra i quali una femmina, ma 0 10 !"ultimo Giovanni Ulisse, nato il 7 giugno 1926, sarà compagno di vita di Martino. Degli altri (Umberto, Maria e Armando, nati a breve distanza l'uno dall'altro, nel 1917, nel 1919 e nel 1922) nessuno raggiungerà l'anno di vita, come, del resto, non è raro che accada durante e subito dopo la Prima guerra mondiale.

La guerra. Vittorio Dolci non va al fronte. Viene riformato, anche se non si sa perché: il suo nome è scritto sui registri di leva sia del Comune di nascita sia di quello di Brescia; accanto, però, non è segnato nient'altro. Tra il 1915 e il 1918, lavora invece come operaio nello stabilimento della S. Eustacchio.

Martino trascorre quindi gli anni dell'infanzia senza che nessun avvenimento esterno turbi la serenità della sua famiglia. I problemi dei Dolci derivano piuttosto dalla scarsità di mezzi, che, d'altra parte, di questi tempi è comune a molte altre persone. Lui comunque si gode la spensieratezza della sua età, e passa le giornate giocando a cicche e cavalletta nelle vie del Carmine, il quartiere «dove l'impudicizia e la credenza, la libertà e la soperchieria, il candore e il vizio, le inibizioni e la naturalezza marciavano in compagnia, s'ingolfavano in un androne, zoccolavano fino al più alto abbaino» e dove, soprattutto in questo momento storico, «stare attaccati ai pioli, per la scala dei valori, è ginnastica che ( ...) ha corroborato - nella filza degli anni - intere generazioni».

Il richiamo alla disciplina e al dovere giunge quando ha sei-sette anni e deve andare a scuola. Quando esattamente e dove Martino inizi a frequentare la prima elementare non si sa: un incendio ha distrutto l'archivio con i documenti prodotti dalle scuole della sua zona fino agli anni 1919-1920. Il 20 ottobre 1920, però, risulta iscritto alla prima elementare della Scuola comunale "Giovita Scalvini", in via delle Grazie, come ripetente. La classe della quale fa parte è composta da quaranta alunni, tutti maschi, trentacinque dei quali frequentano le lezioni della cinquantaduenne maestra Angelina Tagliaferri.

La ripetizione della classe sembra far bene a Martino: alla fine dell'anno, è «dispensato» dagli esami con il punteggio di 31/40. Allo scrutinio finale, infatti, gli vengono assegnati un nove (in «scrittura sotto dettatura»), due otto (in calligrafia e lettura) e un sei (in «aritmetica, sistema metrico, geometria, contabilità»). Anche il comportamento in classe, del quale fa fede un nove in condotta, è buono. Così, l'anno successivo Martino (che nel frattempo i è trasferito con la famiglia in una nuova casa poco lontana dalla prima, in corso Mameli 4) frequenta la seconda, sempre alla "Scalvini", ma con una nuova maestra, Lina Pelizzari, e in una classe con trentanove alunni frequentanti.

Questa volta, però, le cose vanno tutt'altro che bene. Colpa delle assenze: novantaquattro in centoquarantanove giorni di scuola, e di queste solo le trentacinque dei primi quattro mesi «per giustificato motivo». Dal 21 febbraio, infatti, di Martino a scuola non sanno più nulla. E, alla fine dell'anno, la maestra Pelizzari scrive sul registro, nella colonna delle annotazioni «sul carattere, sui portamenti, sulle abitudini dell'alunno e sui premi e castighi avuti durante l'anno»: «Assentatosi da scuola il 13 febbraio per malattia. non si è più ripresentato».

Di questa "malattia" non si hanno notizie. Ma sicuramente non i tratta di una cosa tanto lunga, se è vero che, in questi stessi mesi, Martino lavoricchia nel negozio di un commerciante di carta in via Giovita Scalvini.

AIl"origine dell'abbandono della scuoIa da parte di Martino potrebbe esserci piuttosto qualche problema legato all'ambientes colastico, seppur non manifestato in classe (sul registro sono segnati tre dieci in condotta, oltre ad alcuni cinque e sei relativi alle prove scritte e orali delle varie materie). Lo lascia supporre il fatto che, l'anno successivo, i genitori lo tolgano dalla "Scalvini" e lo mandino a ripetere la seconda elementare alla scuola comunale situata sul colle Cidneo, tra le mura del Castello.

Si tratta di una scuola senza nome: sui registri è qualificata come scuola «all'aperto», la gente la conosce come «scuola per gli irregolari».

La classe nella quale Martino viene inserito è composta da venticinque alunni, tutti maschi, di età compresa tra i sei e i dodici anni. Delle caratteristiche dell' "irregolarità" di questi bambini oggi nessuno sembra conservare memoria. Forse essa consisteva solo nella loro difficoltà di apprendimento (tredici alunni della classe di Martino erano ripetenti), oppure, ancor più semplicemente,

nella povertà (diciotto erano assistiti con sussidi per gli oggetti scolastici e per la refezione).

Ad ogni modo, alla scuola "all'aperto" Martino non manca quasi mai (questa volta, le assenze sono dieci su centosessantasei giorni di scuola). Il merito è probabilmente della giovane maestra Maria Bontempo, che, quando c'è una bella giornata, consente agli alunni di sparpagliarsi sull'erba del prato delimitato dalle mura del Castello per disegnare e colorare a loro piacimento.

Sembra sia proprio qui, in cima al Cidneo, dove trascorrerà in tutto quattro anni scolastici, che Martino scopre la passione per il disegno. Si cimenta con i colori a olio e dipinge quadri di piccolo formato . Ma è con una tavola della storia di Cappuccetto Rosso colorata a matita che vince il primo premio nazionale di disegno infantile di Bologna, portando a casa 18 lire e suscitando l'orgoglio dei genitori e della maestra. Alla fine dell'anno scolastico 1922/23, però, Martino risulta "escluso" dagli esami. Un quattro in aritmetica compromette una pagella già non brillante (se si escludono un otto in «scrittura sotto dettatura» e due sette, in calligrafia e lettura).

L'anno successivo, quindi, deve ripetere per la seconda volta la seconda elementare. Alla fine dell'anno viene promosso, ma i problemi si ripresentano in terza elementare, quando la nuova maestra, Virginia Cominassi, lo boccia evidenziandone le lacune in religione, canto, «lettura ed esercizi per iscritto di lingua italiana» e «aritmetica e contabilità». L'unica materia nella quale gli assegna un bel voto (due, secondo il nuovo sistema di valutazione) è disegno, nel quale viene giudicato ufficialmente per la prima volta. Positive sono anche le "note speciali" relative a "volontà e carattere dimostrato nella ginnastica e nei giuchi" e "rispetto all'igiene e pulizia della persona"

L'ulitmo tentativo di continuare gli studi regolari è quello dell'anno scolastico 1925-26. Martino frequenta sempre la scuola del Castello, questa volta sotto la guida della maestra Maria Bavella. IL suo rentidmento, però, è più che mai scarso, le assenze di nuovo numerosissime. Dalla serie di voti segnati sul registro emerge comunque con chiarezza che c'è una materia che gli piace sopra le altre, un'attività nella quale non fatica a convogliare le sue energie. è il disegno.

Dunque non stupisce che, l'8 novembre 1928, Martino (in questo periodo residente al numero 8 di Via Giovita Scalvini, una piccola strada parallela a corso Mameli) si iscriva alla scuola serale dell' istituto professionale "Moretto", nei locali di S. Maria della Pace. In questa scuola, fondata nel 1831 dal pittore bresciano Gabriele Rottini come scuola di disegno alternativa all'Accademia della quale Brescia è priva, spera probabilmente di ricevere l'istruzione artistica necessaria per diventare un pittore vero. Ma resta deluso. Infatti, dagli anni Settanta dell'Ottocento l'Istituto "Moretto" sta subendo un processo di progressiva perdita della

sua identità originaria. Nel 1907 è stato dotato di un nuovo regolamento, ancora in vigore negli anni Venti, secondo cui la scuola è articolata in un corso preparatorio biennale comune (durante il quale vengono completate le nozioni di cultura generale insegnate alla scuola elementare), in corsi superiori biennali per la sezione artistica e per quella tecnica, in corsi speciali (per queste stesse sezioni) e in corsi domenicali. è vero che i corsi superiori biennali per la sezione artistica comprendono le arti grafiche e plastiche e la pittura decorativa, mentre quelli per la specializzazione artistica prevedono l'insegnamento di figura, decorazione e architettura ma Martino è arrivato solo alla terza elementare (tra l'altro non superata) e, prima di studiare le materie che gli interessano, deve frequentare il corso preparatorio.

Resiste poco più di due mesi. Il 18 gennaio 1929 si ritira.

Forse ha saputo che a Brescia è stata appena fondata una scuola dove non si perde tempo con l'ortografia e l'aritmetica, una scuola dove si dipinge e basta. è la scuola di figura dal vero, più comunemente conosciuta come scuola del nudo, aperta in un salone dell'ex convento di S. Barnaba, in corso Magenta, da Virgilio Vecchia, commerciante e pittore, nipote del paesaggista Giovanni Battista Bosio e fratello di Pier Alfonso, leader del fascismo bresciano.

Dal 1927 Vecchia è alla guida del Sindacato provinciale fascista delle Belle arti, il cui direttivo è composto da artisti affermati quali Cesare Bertolotti, Claudio Botta, Gerolamo Calca, Piero Galanti e Arnaldo Zuccari. Gli iscritti si riuniscono nei locali della ditta di ferramenta Giulio Vecchia, in via Fratelli Porcellaga, che è anche sede della segreteria amministrativa del fascio di combattimento e della redazione del settimanale "Fiamma".

Con la Scuola del nudo Vecchia si propone di curare direttamente la formazione artistica di pittori e scultori avvalendosi della collaborazione di artisti come Gaetano Cresseri, Angelo Righetti ed Emilio Rizzi.

Dall'ex-convento di S. Barnaba passano tutti i futuri protagonisti della pittura bresciana

Un anonimo articolista della rivista "Brescia" li descriverà così: «Poverissimi la maggior parte; ricchi soltanto di volontà e, in non pochi casi, di buone idee. Tutte le sere, davanti ad un modello procurato dalla scuola, quei ragazzi studiano pazientemente anatomia, plastica ed estetica. sviluppano quindi i disegni ciascuno con la più ampia libertà». I loro nomi sono Pianeti, Canevari, Consadori, Salodini, Oscar Di Prata, Ragni, Allegri, Giambattista Cattaneo, Teobaldo, Cominelli, Guarnieri, Mario Pescatori, Simoni e Augusto Ghelfi. Anche Martino frequenta la scuola di Vecchia, e in particolare le lezioni di Cresseri (al quale spesso prepara le tele e dal quale impara a "usare i colori"), ma solo saltuariamente.

Piuttosto che alla figura dal vero preferisce dedicarsi agli scorci dei paesaggi dei Ronchi, oppure agli animali che scova nelle cascine della campagna intorno alla città. è sopratutto il colore ad attirarlo'.

In corso Magenta, comunque, ha modo di accostarsi all'ambiente artistico bresciano. Si inserisce nei gruppi di pittori che spesso si recano sui Ronchi per dipingere. In compagnia volentieri, ma è schivo, di poche parole, e anche quando, dopo aver dipinto, la piccola comitiva si ferma in una trattoria per ristorarsi e fare quattro chiacchiere, se ne sta un po' in disparte, con il piatto della salamina abrustolita sulle ginocchia e il bicchiere di vino in mano, e preferisce ascoltare e sorridere. Si lascia andare solo con chi conosce bene. E allora, pur rimanendo sornione nel modo di fare, è incontenibile. Ogni cosa diventa una storia, ogni conoscente un personaggio cui Martino affibbia un soprannome spesso esilarante.

I suoi compagni preferiti sono Botta. Lusetti, Righetti, Asti, Bertoli e poi Flessi, Garosio, Togni, Canevari. Ma è amico anche di Bosio, che lo apprezza al punto da acquistare alcuni suoi quadri: con lui Martino si reca a dipingere soprattutto in Castello e sul lago di Garda, a Desenzano, dove Bosio morirà. Ancora, spesso va a Quinzano a trovare Bertolotti. che lo nominerà erede del suo cavalletto, della sua tabolozza e della sua cassetta dei colori. In questi stessi anni, Martino inizia a farsi notare dagli amanti dell'arte bresciani. Il suo primo estimatore è Gustavo Vitale: un insegnante di disegno di Gardone Alta, "uomo colto e finissimo disegnatore". Il professor Vitale compra i suoi quadri, facendogli guadagnare i primi denari, che contribuiscono al magro bilancio famigliare.

Ammiratori e acquirenti dei dipinti di Martino saranno poi l'ingegner Padova (a casa del quale conoscerà il pianista Arturo Benedetti Michelangeli: un onore per lui, affascinato dalla musica classica) e Carlo Sorelli, direttore della Fondazione "Ugo da Como" di Lonato.

I quadri di Martino susciteranno anche l'interesse dell'avvocato Pietro Feroldi, collezionista colto e aperto alle novità. Tra la fine degli anni Venti e l'inizio dei Trenta la sua raccolta, inaugurata nel 1920 e collocata prima nel palazzo della Cassa di Risparmio e poi in palazzo Peregallo di piazza della Vittoria, si va arricchendo di opere moderne, grazie anche ai suggerimenti di Carlo Belli, fine intellettuale che, dal 1931 al 1933 (l'anno in cui si stabilisce a Roma), è animatore della rivista illustrata "Brescia" (oltre che, più in generale, della vita culturale cittadina, che cerca di rendere vivace, al di là della volontà di omologazione fascista, con mostre di pittura, concerti, pubblicazioni e spettacoli) e, nel 1935, pubblica quel "Kn" definito da Kandinsky «l'évangile de l'art dit abstrait».

Se è difficile stabilire l'influenza della collezione Feroldi sui pittori bresciani (e comunque non è questa la sede per affrontare tale questione), è invece certa l'attenzione rivolta agli artisti locali dall'avvocato, recensore artistico del "Popolo di Brescia". In particolare, riferendosi a Martino Dolci, Pietro Feroldi parlerà di un "genius loci" escludendolo nello stesso tempo (insieme ad Antonio e Oscar Di Prata, Pedrali, Vecchia, Canevari, Ragni e Ronchi, solo per citare i più noti) dall' «hortus conclusus della tradizione (intesa in senso improprio).

Ma il primo riconoscimento pubblico Martino lo riceve nel 1932, quando la scuola di S. Barnaba organizza nella Galleria della Crocera S. Luca una mostra di quindici giovani pittori del Sindacato a favore delle opere assistenziali del circolo rionale "Mussolini". «Per ora -scrive l'anonimo autore dell'articolo pubblicato per l'occasione sulla rivista "Brescia" -niente nomi». Attorno al testo, però, vengono pubblicate le fotografie di alcuni dipinti: Natura morta di Coccoli, Chiesetta in Pontogne di Simoni, Adolescente di Oscar Di Prata, Natura morta di Greppi, Carcerati di Canevari e L'orologio vecchio di Martino Dolci.

A questa esposizione segue, nell'aprile del 1934, nella Galleria di via Paganora. la "Mostra del gruppo di artisti bresciani", «padre spirituale ed ispiratore» dei quali è ancora Virgilio Vecchia. Questa volta, Martino Dolci non solo viene citato, ma anche lodato. 0prattutto per i quadri Vicolo di S. Zanino e il mio gatto.

Intanto, viene chiamato alle armi. Il 23 settembre 1932 era stato dichiarato «abile. arruolato» e il 23 febbraio 1934 è stato assegnato alla ferma minore di primo grado di dodici mesi «perché, pur avendo titolo alla ferma minore di secondo grado di sei mesi ( ...). manca senza giustificato motivo, del requisito dell'istruzione preliminare». I'8 settembre parte per Trento, dove entra a far parte del IX Reggimento di Artiglieria da campagna

Una piccola fotografia dell'epoca lo ritrae con un gruppo di commilitoni, che, però, al posto della divisa e degli scarponi indossano vestaglia e ciabatte. Uno di loro ha un bastone appeso al braccio. Lui, i capelli scuri arruffati e lo sguardo serio. fisso sull'obiettivo della macchina fotografica, tiene saldamente in mano dei fogli di carta arrotolati. Probabilmente la foto è stata scattata all'Ospedale militare, dove, poco dopo il suo arrivo a Trento, Martino viene ricoverato con la diagnosi di «pleurite basilare sinistra» e da dove il 19 ottobre. viene mandato a casa per una «licenza di convalescenza di 180 giorni». Alla scadenza dei sei mesi di licenza, il 17 aprile 1934, Martino viene ricoverato all'Ospedale militare di Brescia e qui, il 23 maggio, in considerazione degli esiti della malattia, ma anche. Pare, per la condiscendenza di un capitano conquistato da un suo quadro, viene giudicato «idoneo in modo permanente ai servizi sedentari» e congedato.

Giusto in tempo per partecipare al concorso per il premio del legato Brozzoni. bandito dal Comune di Brescia. In palio ci sono 1.500 lire annue per tre anni: una somma in grado di togliere, almeno per un po' di tempo, la preoccupazione di doversi sostentare. I concorrenti devono cimentarsi con la figura dal vero.

Il giorno della prova Martino si presenta alla Pinacoteca ''Tosio-Martinengo'' come d'accordo. Dà un'occhiata ai modelli preparati dagli organizzatori e se ne va. Con lui c'è Zatti. Torna piu tardi con una tela di 76,5 per 63 centimetri, sulla quale ha dipinto l'interno di un cortile: quello dell'ex convento di S. Barnaba, che ha potuto raggiungere facilmente del luogo nel quale di svolge la prova del concorso. Tanto basta. Il quadro ottiene il primo premio.

La somma della vincita (corrisposta in rate trimestrali di 375 lire l'una) è una "era e propria boccata d'ossigeno per Martino, che, nonostante sul foglio matricolare fosse già qualificato come "pittore", di pittura fatica ancora a vivere.

Ormai, però, è entrato a pieno titolo nella comunità degli artisti bresciani. E in dicembre partecipa alla seconda mostra sindacale d'arte con cinque tele. Sul "Popolo di Brescia Feroldi scrive che «Dolci è una speranza», anche perché «dovrà progredire».

Martino Dolci interverrà anche alla terza mostra sindacale, nel 1936, alla quarta nel 1938, alla quinta, nel 1940, e alla sesta, nel 1942. Dunque anche lui, come la maggior parte degli artisti bresciani, aderisce alle iniziative del Sindacato provinciale fascista delle Belle arti. Nel 1941, poi, risulta iscritto al Sindacato insieme ad altri ottantacinque artisti.

L'adesione al Sindacato provinciale fascista da parte della quasi totalità degli artisti bresciani dipende innanzitutto dall'atteggiamento coercitivo del regime, nel contesto del quale l'appartenenza al Sindacato è condizione imprescindibile per poter lavorare, ma non solo. Il Sindacato fascista delle Belle arti di Brescia giunge a colmare un vuoto reale, sostituendosi a istituzioni per lo più agonizzanti. Infatti esso è in grado di offrire agli artisti, e in particolare a quelli giovani, una solida organizzazione professionale, la possibilità di usufruire di prestigiosi spazi espositivi, e, soprattutto, un legame con un mercato non solo cittadino, ma anche provinciale, regionale e nazionale. Inoltre si fa promotore di importanti iniziative culturali, come le mostre sulla pittura a Brescia nel Seicento e nel Settecento (nel 1935) e sul Rinascimento (nel 1939), che gli artisti non mancano di frequentare. Il sindacato bresciano, infine, è caratterizzato da una certa apertura: Vecchia rifiuta di imporre i canoni della retorica fascista, lasciando ai pittori locali la "libertà" di continuare a dipingere la loro pittura. E questo è ciò che più interessa loro.

In questi anni, gli anni in cui a Brescia . «ogni sabato, al Caffè Maffio, gli squadristi si affollavano attorno a Turati. appena giunto da Roma; ed erano botte sulle pance, manate e parolacce; ché tutto ciò faceva molto squadrista», Martino è un giovanotto «alto e robusto. Piuttosto brusco ma in certi momenti scatenato come un torrente». Ha occhi tondi e prominenti, come quelli di uno "scoiattolo ridente, i capelli sempre incolti, a cespuglio, e il portamento dinoccolato e svagato, denuncianti l'indifferenza delle sue esigenze pratiche di vita». La cassetta dei colori costituisce «la sua seconda natura fisica» : la porta con sé ovunque. E quando, davanti a un paesaggio, si mette a dipingere, niente lo può distrarre. Ha lo sguardo assorto, trasognato, e indugia con il pennello sulla tela per ore, senza interrompersi mai. Del fascismo, insomma, non gli importa nulla (anzi, con ironia chiama "Negus" il suo gatto). Non lo si vede a nessun "sabato fascista" (cosa che dai rappresentanti bresciani del regime viene tollerata come una stranezza da bohémien), mentre non manca mai alle scorribande sui Ronchi con gli amici pittori.

A volte il gruppo si imbatte in qualche bella fanciulla «Dinanzi a quelle femminili grazie Martino aveva inusitati exploit di galanteria e faceti, bizzarri motti di spirito. Soleva offrire invariabilmente ad ogni fanciulla grossi toscani di cui era sempre ben fornito e che, infine, dopo lo sgomento rifiuto, fumacchiava con aria da gran signare, lanciando tutt'intorno enormi boccate di altro fumo». Il successo con le ragazze non appartiene al giovane Martino. Forse anche a causa dei vestiti che indossa: «un poco ampi, sgualciti, dai colori tenui, smarriti, che gli conferivano un vago aspetto bohémien. Ai piedi, poi, ha scarponi chiodati, da montagna, talvolta infangati. Un giorno, scherzando, gli amici gli consigliano di coprirli con delle ghette, accessorio di moda e di sicuro effetto ai fini di conquistare le grazie femminili. E poco tempo dopo lui si presenta con un paio di ghette nuove fiammanti, di piquet bianco candido. Ma è destino che la vita di Martino trascorra senza che lui abbia accanto una compagna. Dagli anni giovanili fino alla vecchiaia, non si sa di una fidanzata ufficiale (anche se fu molto vicino a diverse donne: dalla modella Adele, figlia di un partigiano suo vicino di casa, a una nobildonna bresciana, che gli regalerà una sua fotografia con dedica, esprimendogli ammirazione), non di un amore dichiarato. Un affetto manifesto lo lega invece alla madre Maria, la cui morte, nel 1969, lo farà soffrire come un bambino.

Oltre che sui Ronchi, Martino ama andare a dipingere a Montisola. Con una bicicletta (che lo porta anche fino a Chioggia o a Firenze e che dopo la guerra sarà sostituita da un motorino "Mosquito", ché Martino non guiderà mai l'automobile) va avanti e indietro dal lago d'Iseo, nel quale fa anche lunghe nuotate. Per ristorarsi, è solito fermarsi nelle trattorie del posto, dove spesso capita che, in cambio di una pietanza e di qualche bicchiere di vino, lasci un quadro. Qui avvengono anche le memorabili bevute in compagnia di amici come Togni e Verni.

Molte delle sue serate, poi, Martino le trascorre al "Cantinone", il locale di via Felice Cavallotti gestito da Titta Dondelli, «gastronomo-pittore», i cui quadri sono esposti sulle pareti dell'antica osteria diventata un «cenacolo per buongustai e artisti» .

I più assidui frequentatori del locale vengono ritratti nel 1937 da Giulio Greppi in una lunetta a tempera che per anni resterà appesa sulla parete di fronte all'ingresso della saletta di sinistra del locale, la saletta degli artisti e dei cultori d'arte, appunto. Sono diciassette figure attorno a una tavolozza conviviale. Martino è ritratto a sinistra, di profilo, tra Domenico Lu etti e Bruno Degl'Innocenti. Gli altri personaggi sono, in senso orario, Luigi Vecchi, Angelo Fiessi, Arturo Verni, Mario Sorlini, Gustavo Vitale, Giannetto Vimercati, Giuseppe Mozzoni. Claudio Botta, lo stesso Greppi, Giovanni Asti, Francesco Salodini, Emilio Rizzi e il "padrone di casa" Dondelli. Sotto il tavolo ci sono una "vecchia gallina" e due pulcini: Virgilio Vecchia e i suoi due pupilli, Oscar Di Prata ed Enrico Ragni. Al centro, seduto su una poltrona inserita nel foro della tavolozza, c'è Angelo Canossi, protagonista di molte serate, al -Cantinone" come in altri locali, soprattutto la trattoria "alla Pace" di Mario Invernici, in via Mazzini. Quando c'è il poeta, i pittori più giovani tacciono intimiditi, e ascoltano volentieri. Ma per Martino, che è tra loro, si tratta di un atteggiamento naturale. Anche quando sono tra loro, e gli altri raccontano aneddoti e commentano episodi, lui tende a partecipare solo con occhi e sorriso. Salvo poi intervenire con un'e plosiva battuta in dialetto.

Nel frattempo Martino ha cambiato casa, ma senza abbandonare il Carmine: da via Federico Borgondio 14 (dove si era trasferito con la famiglia nel 1929) è passato, nel novembre del 1932, in vicolo Calzavellia 12. Qui resterà quasi cinquant'anni. Gli piacciono, quelle due

stanze per raggiungere le quali bisogna arrampicarsi su una scala ripida e lunga come quella di un campanile. Lo incanta il finestrino dal quale si vedono i tetti e, sopra i tetti, i gatti. Ama tutti gli animali, ma i gatti sono i suoi preferiti. A loro lo lega «non un amore per compenso o carenza di affetti umani, ma una consuetudine di vita, il gatto vicino al focolare, senza orari, pigro e, quando gli aggrada, svelto, ruvido e pronto a lisciarsi contro le gambe di chi l'ospita".

Quando l'Italia sta per entrare in guerra, Martino viene convocato al Distretto militare di Brescia. Ma. il 13 marzo 1940, viene esonerato dalla chiamata alle armi. Nello stesso anno, in aprile, partecipa al premio "Magnocavallo" bandito dall'Ateneo di Scienze, lettere ed arti. Il premio viene vinto da Matteo Pedrali con i dipinti Ritratto d'uomo e Case sotto la neve, ma la Commissione si sofferma anche sul suo Autoritratto. In ottobre, a Guerra iniziata, Martino porta alcuni quadri a casa di Achille Canevari, al piano terreno di Tresanda S. Nicola 7, e, con un gruppo di giovani colleghi (lo stesso Canevari a Augusto Ghelfi, Battista Canttaneo, Francesco Lazzari, Lancini e Giuseppe Salvadori), allestisce una mostra di venti opere che, per la sua semplicità suscita la curiosità e anche l'approvaizone della critica. I quadri sono esposti in una cameretta di sei metri per cinque con le pareti imbiancate per l'occasione e, appesa al soffitto, . una lampadina che illumina l'ambiente quando la luce scarseggia. Ma è solo l'inizio. Il 29 novembre Canevari riapre al pubblico la sua abitazione, che, nel frattempo, ha trasformato in una galleria. Nulla di lussuoso: l'hanno aiutato gli amici artisti, che si sono improvvisati muratori, falegnami, modellatori, vetrai e pavimentatori, ricavando dal locale della prima mostra due ambienti filettati con bordure di legno su un fondo parete grigio e illuminati da due lampadari di legno.

Due anni dopo, nel 1942, Martino riceve una nuova chiamata dal Distretto militare. Si tratta di un controllo. Il 10 maggio risponde e il 30 giugno, essendo cessato il precedente esonero, passa a disposizione dell'esercito.

La chiamata alle armi arriva qualche mese dopo, il 18 dicembre, ma Martino viene rivisitato all'Ospedale militare di Brescia, confermato «idoneo ai soli servizi sedentari» e posto in congedo illimitato. Grazie all'intervento dello scultore Asti, viene destinato come operaio militarizzato alla ''Acciaieria e Tubificio di Brescia" (l'ex "Società Italiana Tubi Togni") , che in questo periodo è impegnata, come molte altre aziende bresciane, nella produzione di materiale bellico. Nello stabilimento è attiva una Compagnia d'arte varia. La dirigono Sabbadini, Evangelista e Cozzaglio, che, saputo delle attitudini artistiche di Martino, lo nominano scenografo per le operette che animano le riunioni dopolavoristiche degli operai. Gli anni della guerra sono anche quelli dell'incontro di Martino con Pio Gaudio, che gli viene presentato dal professor Vitale e che diventerà il suo maggior fautore, arrivano addirittura a paragonarlo al Romanino. Gaudio è un avvocato pugliese giunto a Brescia da giovane. Durante la Seconda guerra mondiale l'arte irrompe nella sua vita professionale "come un fulmine a ciel sereno": in poco tempo, il "principe del foro" si trasforma non solo in "uno dei mercanti d'arte più avveduti e convinti che ebbe la città nei primi decenni del dopo guerra", ma anche in un "propugnatore degli artisti emergenti sul piano nazionale".

Questa sua nuova attività (che lo porta anche ad aprire gli artisti il suo studio di corso Magenta 25, poi trasferito in via Marsala e infine in via Fratelli Ugoni) inizia proprio con l'innamoramento per Martino. I due, pur essendo uniti dalla pittura, non potrebbero essere più diversi: «raffinato e colto l'avvocato. semplice e istintivo Martino», che, comunque. possiede i rudimenti della storia dell'arte e gusti per personali (tra i grandi del passato, ama soprattutto Mantegna). E, mentre i primi estimatori di Martino gli avevano sconsigliato di iscriversiri all'Accademia, come egli avrebbe voluto fare, temendo che la sua spontaneità potesse essere compromessa dallo studio . Gaudio, che pure apprezza le doti caratteristiche del suo protetto, decide di elevarlo alla cultura, guidandolo nello te::so tempo sulla strada verso il successo. Lo stimola ad andare alle mostre che vengono allestite in città e fuori e lo coinvolge in qualche breve viaggio. è con lui che Martino i reca

ad Assisi, dove, però, davanti ai dipinti di Giotto, esclama: «Come! Tutto qui? Anch'io sono in grado di fare questi pupazzi…».

Un episodio, quest'ultimo, che dimostra come gli intenti formativi dell'avvocato, nonostante la buona volontà di Martino, vengano in gran parte frustrati. La stessa

sorte toccherà, di li a poco, ai tentativi di rendere Martino più partecipe ai «travagli dell'arti moderne». Ciò causerà la divisione dei due, ma l'ammirazione e l'interesse di Gaudio per Martino resteranno intatti. E sarà grazie all'avvocato che Martino inizierà ad avere una clientela fissa.

Intanto, alcuni mesi prima della Liberazione, nella Galleria della Crocera S. Luca, Martino riceve il primo premio della mostra del disegno alla quale, oltre a lui, partecipano Canevari, Garosio, Lorandi e Costantini. Si tratta di un premio informale, istituito dagli artisti insieme a un gruppo di amici in modo semplice e spontaneo. Il disegno con il quale Martino si distingue è La mamma.

Dal dopoguerra agli anni Sessanta

Dopo la guerra Martino dipinge intensamente, stimolato anche dal giornalista Aurelio Minghetti, che lo seguirà attentamente per molti anni, scrivendo spesso i testi per i cataloghi delle sue mostre.

La sua fama si va consolidando, ma i tempi sono ancora duri, per lui come per molti altri. Non è raro che, dalla casa di via Calzavellia, Martino si incammini verso corso Mameli con un quadro sotto il braccio da offrire al salumiere in cambio di un prosciutto o al sarto per un paio di pantaloni nuovi.

La fine della guerra, però, non ha portato solo problemi. In città, nonostante quasi la metà delle case sia stata distrutta dai bombardamenti e le pagine dei giornali siano zeppe di necrologi per i caduti della guerra di liberazione, mentre i superstiti devono lottare con la carenza di viveri e le malattie, si percepisce un'atmosfera di rinnovamento, una «tensione spirituale» Anche gli artisti, in molti casi provati da anni di stenti, iniziano a organizzarsi, cercando di sostituire le istituzioni del passato, come 1'"Arte in famiglia", con nuovi punti di riferimento. Il 24 maggio 1945, nella sede della Camera del lavoro di Brescia, in via S. Martino della Battaglia 8, nel corso di una riunione presieduta da Giovanni Asti, viene istituita l'associazione ''Arte e cultura", che a partire dall'anno successivo sarà denominata Associazione artistica bresciana La sede della nuova associazione, che è presiedu ta dall'ingegner Gian Battista Bignetti, è quella lasciata libera dalle Poste, in via Umberto I 17 (via Gramsci dopo la Liberazione). ''Arte e cultura" è caratterizzata proprio dal fatto di essere manifestazione della volontà degli artisti, e non della cultura ufficiale o degli ambienti politici. Dalle organizzazioni del passato più recente, poi, essa si distingue per la libertà di adesione. Ancora, l'associazione dà grande importanza all'aspetto formativo e culturale, aprendo da subito una scuola di figura diretta da Emilio Rizzi e considerata l'erede dell'Istituto "Moretto", e organizzando nella propria sede concerti, conferenze e letture, oltre che, ovviamente, numerose mostre.

La prima mostra si svolge dal 14 ottobre all'il novembre 1945 ed è il battesimo di "Arte e cultura". A essa, infatti, partecipano centoventi artisti, iscritti all'associazione dietro pagamento di una quota di 50 lire. Si tratta della quasi totalità degli anisti bresciani. Martino Dolci è tra loro. Scorrendo l'elenco dei partecipanti, si incontrano anche i nomi di Piero Feroldi e Achille Cavellini: il collezionista di opere che segnano il passaggio tra il passato e il presente dell'arte e il commerciante-pittore autodidatta, imparentato con i Ghelfi, che finirà per trasferire la propria aspirazione artistica sull'opera altrui', raccogliendo, a partire dagli anni 1946 e 1947, una prestigiosa serie di opere contemporanee e allestendo, nella sua villa di via Bonomelli 16, un vero e proprio centro d'arte internazionale, «esposizione permanente del nuovo che avanzava», visitato dai maggiori rappresentanti del collezionismo e del gallerismo mondiale Consigliere di Cavellini nella scelta di molte opere della sua collezione è Renato Birolli, uno dei protagonisti, dopo la guerra, della "rottura" con il vecchio mondo nove centista e dell'inserimento dell'arte italiana nel circolo europeo, cui lo lega un'amicizia fraterna.

Sui rapporti tra Cavellini e Martino Dolci non c'è molto da dire, anche se qualcuno ricorda che fu proprio quest'ultimo a insegnare al futuro collezionista a preparare le tele per i suoi dipinti. Nel maggio del 1946, entrambi partecipano alla mostra

"del piccolo quadro", pure organizzata dall'Associazione artistica bresciana, insieme ad altri nove soci: Botticini, Canevari, Cat taneo,

Corbellini, Ghelfi, Lancini, Pedrali, Pescatori e Simoni. Poi le loro strade si dividono. Cavellini diventa uno dei leader degli artisti modernisti, mentre Martino si trova dalla parte dei tradizionalisti. Nel giro di un anno, infatti, le due anime dell'Associazione artistica bresciana, emerse in occasione della prima mostra di "Arte e cultura", diventano due schieramenti, che si contendono non solo il primato culturale, ma anche la direzione dell'associazione e il mercato artistico bresciano.

Nel novembre del 1946, poco dopo la seconda mostra dell'Aab, un gruppo di tradizionalisti, tra i quali Martino Dolci, allestisce autonomamente in Duomo Vecchio una mostra dedicata all'arte sacra per la casa, che riceve il sostegno di monsignor Fossati. Il gruppo si presenta con il nome "Artisti indipendenti" ed è costituito da ventuno elementi. Undici provengono dall'Associazione artistica bresciana e sono, oltre a Dolci, Eligio Agriconi, Gianoro Botta, Achille Canevari, i fratelli Gabriel e Mario Gatti, Arturo Firmo, Pietro Leidi, Domenico Lusetti, Severino Marelli, Alberto Rava, Francesco Salodini e Mario Sorlini. Gli altri sono Amleto Bocchi. Raffaele BrtLchetti. Giulio Greppi. Gioyanni Luserri. Francesco Lorandi, Angelo Zanola e Nino Mastrazzi ( socio onorario).

L'obbiettivo degli Artisti indipendenti è espresso sull'invito alla mostra. Si tratta di conciliare, «contro ogni forma di asservimento personale», «la nuova intuizione artistica moderna. fuori da ogni modernismo, con la tradizione della grande arte, senza cadere nella imitazione» .

Dunque Martino decide di schierarsi da una parte precisa. Ma le dispute intellettuali e le polemiche non fanno per lui, che anche nei momenti di maggiore tensione resterà «chiuso nel suo mondo di antica serenità lombarda».

Martino non è nemmeno alla ricerca esasperata di approvazione. Gli interessa dipingere, esporre e vendere i quadri quel tanto che basta per vivere tranquillamente. E con gli Artisti indipendenti, che, «in umiltà di spirito e con povertà di mezzi, offrono al popolo bresciano il frutto dei loro modesti e liberi sforzi d'arte» e si rivolgono a quanti, «in libertà e uguaglianza, hanno un culto per la collaborazione, per la

lealtà, per l'amicizia», si trova bene anche per questo. Così partecipa anche alla seconda mostra del gruppo, allestita nell'aprile del 1947, nella sotterranea "Sala dei Mercanti" di piazza della Vittoria. Dalle cronache dei giornali emerge che la prima mostra non era stata propriamente un successo. Questa volta, gli artisti si sono ridotti di numero: sono dieci pittori (Dolci, Agriconi, Mastrazzi, Firmo, Gabriel Gatti, Tosca, Canevari, Pozzi, Leidi e Bocchi) e tre scultori (Mario Gatti, Zanola e Lorandi). Tra loro, la critica apprezza in modo particolare proprio Martino Dolci.

Un successo analogo lo attende nel dicembre dello stesso anno, in occasione della terza mostra degli Artisti indipendenti, allestita di nuovo nella sala di piazza Vittoria.

A questa terza mostra partecipano anche Oscar Di Prata,

Luoni, Rizzi, Lozia, Coccoli e Garosio, che sono stati invitati nonostante non facciano parte del gruppo. A Natale, invece, tutti, vecchi e giovani, pittori e scultori, si incontrano in Vescovado, dove si svolge il "Natale dell'artista", una mostra d'arte sacra promossa da don Ernesto Zambelli per cercare di "riavvicinare la libertà pittorica al conformismo della tradizione iconografica cristiana" . In questa occasione, Martino è tra gli artisti citati dalla critica, insieme a Massardi, Favero, Rizzi, Vecchia, Lancini, Di Prata e Guarnieri Si apre quindi il 1948, l'anno delle prime elezioni politiche dopo la guerra e, per quanto riguarda l'arte, della prima Biennale di Venezia.

Per chi vota Martino? è difficile rispondere. I comizi che infiammano la città non sembrano interessarlo granché. Il suo amico Luciano Spiazzi scriverà venticinque anni pili tardi: «Ci vorrebbe un partito dei bonaccioni senza orario fisso, non troppo solerti, pronti a dimenticare, restii alla furbizia, goderecci, volontà cosi cosi, di pasta tenera e capaci di gran bevute. Il partito della gente sotto il pergolato per un po' di bisboccia perché il mondo allora pare meno brutto». Lui stesso, del resto, in un'intervista affermerà: «Sono sempre stato anarchico; ho sempre fatto quello che mi piaceva».

Quanto alla prima Biennale veneziana del dopoguerra, la Biennale di Picasso, anche Martino la visita, stimolato dai suoi sostenitori. è piuttosto curioso rispetto alle novità dell'arte, vorrebbe capirle, ma, per quanto lo riguarda, ha già fatto le sue scelte.

Tra l'altro, ormai gode di notevoli soddisfazioni. Proprio nel 1948, in dicembre, tiene una mostra personale alla Galleria "Vittoria", alla quale seguono, nell'ottobre del 1949 e dal 25 febbraio al marzo 1950, altre due personali, entrambe allestite alla "Loggetta"91. In questa stessa galleria, sempre nel 1949, nell'ambito della quinta mostra dell'Enal, espone insieme agli Artisti indipendenti, che a partire da questa occasione decidono di darsi un nuovo nome: Unione bresciana artisti indipendenti.

Del Martino Dolci degli anni dei primi importanti successi offre una descrizione Aurelio Minghetti sul catalogo della mostra personale del 1950: «Brevi parole per definire l'opera del pittore bresciano Martino Dolci, il quale è uomo ed artista più di fatti che di parole. A raccontargli di cubismo, dadaismo e degli altri 'ismi' che tengono in rapida e labile successione il campo della moda artistica odierna, lo vedrete aggrottare la fronte e, dopo un breve significativo silenzio, l'udrete cambiare discorso».

Del 1950 è anche la partecipazione di Martino Dolci, insieme ad altri ventidue pittori, alla mostra collettiva dedicata a "Piazze e vie di Brescia" e organizzata dall'Aab. Si tratta, per gli artisti che dalle loro tele devono escludere i Ronchi tanto cari alla pittura bresciana, di una sorta di sfida. Martino risponde con un bozzetto di piazza Loggia, lodato dalla critica.

Ma in questi anni non è solo Brescia il luogo in cui Martino riceve consensi. Sempre nel 1950, tra maggio e giugno, partecipa con una Natura morta alla mostra del Premio nazionale di pittura "Città di Gallarate", istituito quello stesso anno per promuovere, tra l'altro, «il ritorno al quadro su commissione come un mezzo per allacciare rapporti di cordialità tra pubblico ed artisti». Alla mostra, fuori concorso, partecipano anche Carrà, Tosi, Soffici, Sciltian. Semeghini, Tallone, Brancaccio, Paulucci, Caffè, Sironi, Funi, Bongiovanni, Bernasconi e Maccari.

E, in agosto, un riconoscimento considerevole gli arriva dal Quarto premio di pittura "F. P. Michetti" di Francavilla al Mare. Per la Natura morta con le angurie riceve una tavolozza d'argento, che gli viene consegnata il 3 settembre a Francavilla alla presenza dei ministri Spataro e Togni.

La tavolozza d'argento fa la felicità di Martino, che, di ritorno a Brescia, non perde l'occasioen per mostrarla, mormorando: "li si, che mi hanno capito bene…"

Nonostante il successo riscosso al concorso "Michetti", quando, in ottobre, inaugura la nuova mostra personale alla "Loggetta", Martino fa precedere l'elenco delle 40 opere esposte da una citazione di Cézanne, che recita: «...Ho molto da lavorare, non per arrivare al quadro desta l'ammirazione dei critici. Cosa che volgarmente si apprezza tanto e che altro non è che mestiere di operaio, che rende l'opera inartistica e comune. Devo cercare di completare per il piacere di fare cose più vere e più sapienti. E credete pure che v'è sempre un'ora nella quale ci si impone e si ha degli ammiratori più fervidi, più convinti di coloro che non ammirano che la vana apparenza». Non si sa se la scelta della citazione sia opera di Martino, o di qualcuno dei suoi colti ammiratori. Comunque sia, essa fa titolare al "Giornale di Brescia" del 13 ottobre: "Il pittore Martino Dolci non dorme sugli allori". Ed è davvero un periodo di intensa attività, quello che Martino sta vivendo. Nel 1951 partecipa, con Oscar Di Prata, alla Mostra di pittura del Maggio di Bari, suscitando vivo interesse. Il quadro presentato in quell'occasione, la Giornata di pioggia tanto amata dall'avvocato Gaudio, viene esposto anche in ottobre, quando Martino Dolci allestisce una mostra personale nella sede dell'Aab, cui nel frattempo si è riavvicinato.

Nello stesso anno alle mostre in città si alternano quelle fuori Brescia, come, in novembre, la personale alla Galleria "Delfino" di Rovereto99 e, in dicembre, quella alla galleria "Teatro del Cappello" di Verona.

Nel 1952 è di nuovo al Maggio di Bari.

Di li a poco a Brescia viene organizzato il Premio Brescia, che ha per tema "La Provincia di Brescia, paesaggio ed aspetti caratteristici di vita locale" ed è composto da un Premio di pittura e un parallelo Concorso per quattro manifesti turistici riguardanti rispettivamente la città, il lago di Garda, il lago d'Iseo e la montagna bresciana o la provincia di Brescia.

Nato dal desiderio dell'ambiente artistico bresciano di confrontarsi con la migliore pittura italiana al fine di inserirsi nei contesti artistici nazionali, il premio si trasforma ben presto in «una vera e propria rissa». Ad accendere la diatriba è il "Referto della Giuria", firmato il 21 settembre da Leonzio Foresti, Marco Valsecchi, Giuseppe Santomaso, Bruno Cassinari, Remigio Maculotti e Guido Maran goni.

Tra le oltre cinquecento opere dei centonovantasei artisti presenti nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia, la giuria si è soffermata su quelle di Vittorio Botticini, Oscar Di Prata, Ottorino Garosio, Gianni Ghelfi, Carlo Hauner, Ermete Lancini, Giuseppe Migneco, Pierca, Enrico Ragni e Piero Risari. Poi, dopo una lunga discussione, ha assegnato il primo premio ex aequo a Giuseppe Migneco ed Enrico Ragni, il secondo a Gianni Ghelfi, il terzo a Vittorio Botticini e il quarto a Ermete Lancini• è la vittoria dei modernisti. E i tradizionalisti insorgono, denunciando uno scandaloso appoggio alla pittura d'avanguardia Ma non è tutto. Nello stesso periodo, un gruppo di pittori esclusi dal premio, capeggiato da Vecchia, allestisce una contro-mostra alla "Loggetta", esponendo una serie di opere ispirate a quelle in concorso, ma con evidenti intenti satirici e provocatori Martino Dolci è tra loro, ma si può immaginare che sia soprattutto «la cocciutaggine fervida e simpatica dei Vecchia e compagnia a spingerlo». Perché Martino è «lui, contro ne suno, solo se stesso». Di questa partecipazione scriverà quattro anni piti tardi, nel 1956, in occasione della sua mostra personale nella Dipendenza di vicolo del Sole della Galleria della piazza Vecchia, Pio Gaudio. «Martino Dolci -scrvierà Gaudio - si confermò pittore financo nella "satira" al "Premio Brescia 1952". Le sue "trovate", come egli chiamava le tele esposte in quella manifestazione di protesta, suscitarono sorpresa e ammirazione al punto da far dire ad un noto collezionista: 'queste sono più belle di quelle che solitamente dipingete'». Tra le "trovate" ci sono Bazar 33 e La bella Virginia al bagno, ossia un groviglio di cravatte e ... un sigaro a mollo in una vaschetta piena d'acqua.

Nel frattempo Martino Dolci ha partecipato a una mostra collettiva con Fiessi e Garosio alla Galleria del Cavalletto di via Gramsci e alla prima mostra di pittura organizzata dal gruppo degli ''Amici dell'arte" alla "Loggetta" e comprendente opere di sette artisti bresciani e non bresciani (oltre a lui, Bruna Alberti, Arturo Firmo, Manlio Guberti Helfrich, Nereo Tedeschi, Piero Manenti e lo scomparso Salodini). In ottobre, sempre alla "Loggetta", tiene una mostra personale antologica, che raccoglie opere eseguite dal 1932 al 1952: è «un poco la celebrazione del primo ventenni o di vita artistica», come osserva Lorenzo Favero su "L'Italia".

Con il 1953, torna il Premio Brescia. La seconda edizione, che sarà anche l'ultima, si svolge in modo non meno travagliato della prima e viene vinta da Di Prata, Ghelfi, Spreafico, Botticini e Seppi (giudici Foresti, Casorati, Baroni, Gigli, Vezzoli ed Eliodoro Coccoli). Anche questa volta Martino Dolci non vi partecipa.

Nello stesso anno, invece, si ripresenta al Maggio di Bari, dove espone Torbiera; e, con Case vecchie, viene ammesso tra i 442 artisti della Prima mostra nazionale di pittura contemporanea del Premio "Marzotto", con sede a palazzo Venezia, a Roma, e poi a Valdagno.

A Brescia, poi, tra settembre e ottobre tiene una nuova personale alla "Galleria Vittoria".

Nel marzo dell'anno successivo è presente con Nevicata alla "Loggetta", dove il collezionista Calonghi espone una quarantina opere scelte tra i quadri e le sculture della sua raccolta, mentre in novembre partecipa alla mostra sociale dell'Aab.

Il 1954 è anche l'anno dell'inaugurazione della Galleria della Piazza Vecchia, da parte dell'avvocato Gaudio. Nella galleria del suo grande ammiratore ovviamente Martino non mancherà di esporre: la prima iniziativa del 1955 è una sua mostra personale, aperta dal 18 al 27 gennaio.

Dunque l'attività espositiva di Martino si fa sempre più intensa. Tra l'altro. nel gennaio del 1956 partecipa a una nuova mostra collettiva "del piccolo quadro", allestita nella sede dell'Aab, in agosto concorre al Premio di Orzinuovi (inaugurato l'anno precedente) e tra settembre e ottobre tiene una mostra personale nella Dipendenza di vicolo del Sole della Galleria della piazza Vecchia.

Continuano intanto le partecipazioni a iniziative che si svolgono oltre i confini della provincia di Brescia. Nel 1957 (anno in cui partecipa di nuovo al Premio di Orzinuovi, suscitando l'interesse della giuria con Natura morta ) arriva secondo (ed è l'unico premiato dei ventitré bresciani partecipanti) al Premio di pittura estemporanea "F. Galantino" sul tema "Soncino e i suoi monumenti", organizzato nell'ambito della Quinta Fiera-mercato della cittadina cremonese, e vince trentamila lire1l9• E nel 1960 è a Milano, con una mostra personale alla Galleria Bergamini. Il proprietario della galleria vorrebbe trattenerlo nel capoluogo lombardo, assicurandogli grande successo, ma Martino preferisce tornare nella sua città, e non avrà mai alcun rimpianto. Segue una serie di mostre bresciane, organizzate a scadenza quasi annuale: nel dicembre del 1961, una personale all'Aab con le sue produzioni più recenti; nel 1963, una personale ancora all'Aab una collettiva con Garosio e Fiessi alla Galleria del Cavalletto e un'altra personale, questa volta alla Galleria del Corso; nel 1964, una nuova personale all'Aab; nel 1965, una collettiva, con Rodini, Lusetti e Cattaneo, organizzata dagli ''Amici dell'arte" del Psdi in via Gasparo da Salò, una personale alla "Loggetta" e, per finire l'anno, l'ennesima personale all'Aab, dove replicherà anche nell'autunno del 1967.

Il 1969 si apre con un avveni mento destinato a segnare profondamente Martino: la morte della madre Maria, che lo lascia il 13 gennaio per problemi polmonari.

Dopo la perdita della madre, Martino appare inconsolabile: quando incontra qualcuno, non può fare a meno di parlarne. Forse, ora che lei non c'è più, la mancanza di una compagna si fa sentire in modo più acuto che in passato. «Perché non ti sei sposato, Martino?», gli avevano chiesto una volta. E lui: «C'era la mamma in casa, pensiamo a tutto, era la nostra famiglia ...». . Inizia a dimagrire e diventa sempre più malinconico. Le forze lo abbandonano e la sua volontà vacilla al punto che i medici gli consigliano un ricovero ospedaliero. Così Martino

trascorre alcuni mesi all'Ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere. Non ha più voglia di niente, nemmeno di dipingere. Un giorno, però, il fratello fa un tentativo: gli porta in ospedale la cassetta dei colori. E Martino, lentamente, si riprende, anche se di vera guarigione si potrà parlare solo dopo qualche anno.

Prima di ammalarsi, però, partecipa alla prima mostra collettiva dei "sette pittori della realtà", allestita all'Aab. Il gruppo, costituitosi in seno all'Associazione artisti bresciani (il nuovo nome risale a1 1961), è composto, oltre che da Dolci, da Galanti, Fiessi, Gabriel Gatti, Decca e Bertulli. Cosa significa la denominazione "pittori della realtà"? Proverà a dare una risposta la stampa l'anno successivo, in occasione della seconda mostra collettiva dei sette «il termine non ha pretese filosofiche ed estetiche, ma esprime probabilmente, nei piti consapevoli

del gruppo, la diffidenza per le opere fatte in studio, senza presa sul vero, come se la memoria, senza l'urgenza della cosa viva, presente, potesse tradire la mano che guida il pennello e portarla verso sentieri pericolosi». E lo sa bene Martino, che per dipingere una nevicata se ne sta anche ore e ore al freddo, con il cappello calato sulla testa, il bavero del cappotto alzato fino alle orecchie e, ai piedi, gli scarponi da montagna (così lo ritrae una fotografia del 1975).

Sempre nel 1969, in novembre, Martino tiene una mostra personale alla Biblioteca "S. Michel~" di via Gramsci.

Sono questi gli anni in cui Martino inizia a godere di un certo benessere economico, quello stesso benessere che, del resto, si va diffondendo in città. Ha una clientela affezionata, che accontenta

dipingendo con regolarità e senza pretendere cifre troppo alte per i suoi quadri. Di alcuni dipinti, nel frattempo, ha Catto omaggio alla città: nel 1962, ha donato il cane Rock alla Pinacoteca "Tosio-Martinengo"e, nel 1965, Cave di pietra a Mazzano al Comune, che l'ha inserito nella collezione di opere degli artisti bresciani della Galleria d'arte moderna. Sempre nel 1962 ha offerto una Madonna alla chiesa dei Carmelitani Scalzi del Convento di San Pietro in Oliveto, sulle pendici del Castello. Si è trattato anche di un atto di gratitudine perché Martino, con l'ex pugile Ugo Cattaneo, convertitosi alla pittura, è potuto stare a lungo nei giardini e negli orti dei frati, dai quali, come da una terrazza sospesa sulla città, ha colto e fissato sulla tela molti paesaggi. Ma non è questo l'unico luogo di devozione nel quale Martino ha lasciato traccia. Alcuni suoi quadri sono incastonati nelle santelle lungo le strade della provincia di Brescia, per esempio a Limone del Garda o verso Caino. Lui, in chiesa, non va molto, ma ama tornare di tanto in tanto a S. Agata, sotto il cui campanile è nato, e, piu per consuetudine che per devozione, gli piacciono anche la chiesa del Carmine e quella di vicolo S. Clemente.

Dal 1970 agli ultimi giorni

Intanto gli anni hanno solcato il viso di Martino e ne hanno appesantito la corporatura. Del ragazzo alto e magro con le lunghe braccia ciondolanti lungo i fianchi, ritratto in alcune fotografie degli anni Quaranta, gli è rimasto, esteriormente, solo lo sguardo mansueto. Così Attilio Mazza descrive il Martino Dolci di questi anni: «La sua figura è piuttosto massiccia. Di statura normale, ha spalle larghe, come chi è abituato ai lavori all'aria aperta. Il viso non dimostra tutti i suoi anni. Ma forse, a conferire a Martino Dolci la sua aria giovanile è il suo modo di fare spontaneo, rude, E Luciano Spiazzi " A cinquant'anni suonati è ancora fanciullo, un grosso e grande fanciullo, dagli occhi buoni; una sorta di asceta, di prete campagnolo che guarda con inesausta meraviglia i campi attorno alal parrocchia, i tramonti dietro il campanile, i giorni di nebbia e di neve, l'uggia delle ore di pioggia. (…). Perduto nei suoi colori, capace di lunghe amicizie, tracina il corpo pesante nel giro sempre uguale delle sue viuzze, spaventato ora della morte come di una cosa cattiva che non ha senso nei giochi brillanti dei suoi rossi, degli azzurri, dei gialli".

Il 1970 è l'anno del viaggio a Parigi. Un evento, nella vita di Martino, che la stazione dei treni di Brescia l'ha vista molte volte, ma quasi sempre per osservare i colori e i fumi delle locomotive poi riprodotte nei suoi quadri. Un'occasione culturale per lui, che, nonostante ami sottolineare con un po' d'orgoglio la sua partecipazione alla sola vita bresciana, non ha mai smesso di rimpiangere una formazione artistica più completa di quella che ha ricevuto.

Il soggiorno nella capitale francese, al quale partecipano anche il fratello Nanni e gli amici Gozzoli e Zanini (e che sarà replicato nel 1972), dura alcuni giorni. Martino dipinge una quarantina di quadri, soprattutto vedute dominate dalla Senna, da Notre Dame, dal SacréCoeur. In una fotografia appare seduto su un muretto lungo il fiume, il grembiule beige sporco di colori. la sigaretta tra le dita, lo sguardo un po' perso. Quando gli chiederanno com'è andata. l'i ponderà: «Giornate grige, poi di colpo veniva fuori il sole, ma durava poco; la gente. i turisti mi fotografavano e facevano filmetti mentre cercavo di combinare un quadro…". Poi racconterà di aver visto i dipinti degli impressionisti: «Forse mi aspettavo qualcosa il di più. Ne hanno parlato tanto che credevo di vedere chissà che… In fondo potremo starci anhe noi li in mezzo. I francesi sono molto bravi a pubblicizzare i loro artisti. I nostri macchiaioli non valgono di meno". E tra i pittori dell'Orangerie confesserà di preferire Cézanne e Van Gogh

Nello stesso anno, in gennaio, Martino Dolci tiene una personale alla Galleria "S. Michele". Della mostra riferisce anche il cronista d'arte di "Il Messaggero", che, tra l'altro, scrive: «Ma è proprio un solitario il Dolci? Lo ricordiamo in vivacissimi dibattiti, qua e là. lungo le tappe degli artisti lombardi nelle osterie di città e nei 'gratti' dei laghi, dove c'era del buono da bere e tanto sangue nelle vene per parlare dell'arte a pugni stretti» . Subito dopo, in febbraio, partecipa alla seconda mostra collettiva dei "Sette pittori della realtà", sempre all'Aab.

Alla fine dell'anno espone invece nell'ambito di "Natale '70", la mostra collettiva organizzata da monsignor Pietrobelli e Luciano Spiazzi nella chiesa di S. Giuseppe.

Nel 1971, il 19 luglio, muore, a ottantaquattro anni, Vittorio Dolci. Un cedimento del cuore ha messo fine ai giorni che, dopo la morte della moglie, il padre di Martino trascorreva per lo più in solitudine, seduto accanto a una finestra della sua casa a fumare la pipa per ore e ore, il fiasco di vino e il bicchiere davanti e la gabbia del canarino appesa sulla testa. Esattamente come l'ha ritratto Martino nel quadro che, in quello stesso anno, espone in occasione dell'inaugurazione della Galleria "S. Gaspare" di Luigi Cremonesi, cui partecipa dopo essersi ripresentato, in marzo, all'Aab tra i "Sette pittori della realtà".

Infatti continua a far parte del gruppo, che, tra il febbraio e il marzo del 1972, allestisce all'Aab la terza mostra collettiva e che, nel febbraio del 1973, entra nell'Album "Pittori professionisti della realtà bresciani". Si tratta di un'associazione a carattere nazionale della quale possono fare parte solo i pittori che non esercitano altre attività. L'obiettivo è quello di «garantire al collezionista l'acquisto di opere selezionate e valide e ( ...) difendere la propria categoria dall'inflazione e dall'invadenza di pittori impreparati e incapaci», tenendo contemporaneamente conto delle dichiarazioni del governo sulla possibilità di riservare agli artisti una pensione e un'assistenza sociale.

Nell'ottobre del 1973 Martino Dolci è ospite alla Galleria "S.Michele" con una mostra antologica. Sul cartoncino d'invito all'inaugurazione c'è quella Carpa, dipinta del 1960, che nel 1980 si troverà al centro di una causa giudiziaria in quanto oggetto di un falso. Sempre nel 1973 a Martino viene dedicata la prima monografia di una nuova collana della casa editrice Grafo sugli artisti bresciani. In copertina c'è il podestà e la sua gente; all'interno, pagine scritte da Lucina Spiazzi e Giannetto Valzelli, un'antologia critica, fotografie e settantasette tavole.

Nonostante queso omaggio, negli anni successivi Martino trascorre un periodo di scarso coinvolgimento nelle manifestazioni artistiche cittadine. Bisogna arrivare al 1976 per trovarlo alla Galleria "Mazzini! Con una mostra antologica, alla quale segue, l'anno successivo, una nuova personale alla "Galleria Bistrò".

Nel 1978; Martino abbandona il Carmine. Il 13 aprile si trasferisce in via Isonzo3, vicino viale Piave, dove si è comprato un bell'appartamento. Ma non è facile, dopo sessantasei anni abituarsi a un nuovo quartiere, e per di più tanto diverso da quello dove si è nati è vissuti per tanto tempo. E infatti quasi tutti i giorni, Martino parte da via Isonzo e va in corso Mameli a fare la spesa. Poi arriva nei pressi di piazza Loggia o della Palalta, dove si siede a uno dei tavolini all'aperto di qualche bar: beve un caffè e fuma; si guarda intorno, e parla semp